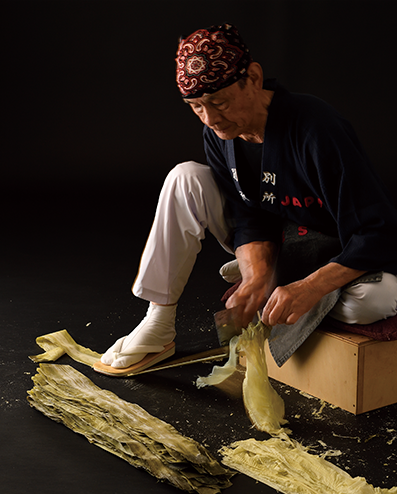

専用包丁で削り取る

昆布を削るときに使われているのは、刃先が曲がった専用包丁。

角度をつけることで、昆布の表面に吸い付くように刃先が当たり、薄くてなめらかなおぼろ昆布が削り出されます。

向こうの景色が透けてみえるほどの繊細な薄さと熟成された旨味が特徴の昆布加工品です。

乾燥させた昆布を酢につけて柔らかくし、その表面を手作業で薄く削って作っています。機械化は難しく、

今も職人が一枚一枚手作業で独特のおいしさを生み出しています。

江戸時代、北前船の寄港地として栄えた敦賀では、交易品である昆布の加工技術が発達しました。

今も職人による手作業の伝統的な製法が継承されており、地域的特色のある技術として2025年3月、国の登録無形民俗文化財に登録されました。

「おぼろ昆布」と「とろろ昆布」。どちらも代表的な昆布の加工品ですがその違いは、昆布の種類ではなく削り方にあります。

おぼろ昆布は、昆布職人が一枚一枚手すきして作ります。昆布の表面を剥ぐように薄く削るので、ひらひらとした帯状となっているのが特徴です。手作業のため大量生産ができず、傷の少ないきれいな昆布を使用するため、昆布の加工品のなかでは高級品に位置付けられています。

一方、とろろ昆布は機械で加工しており、大量生産が可能です。昆布を何枚も重ねて圧縮し、ブロック状にした側面を機械で削るので、細い糸のように細かいのが特徴です。

国の無形民俗文化財に登録された

「敦賀のおぼろ昆布製造技術」。

こだわりの技が今も継承されています。

昆布を削るときに使われているのは、刃先が曲がった専用包丁。

角度をつけることで、昆布の表面に吸い付くように刃先が当たり、薄くてなめらかなおぼろ昆布が削り出されます。

昆布を削るときに使われているのは、刃先が曲がった専用包丁。

角度をつけることで、昆布の表面に吸い付くように刃先が当たり、薄くてなめらかなおぼろ昆布が削り出されます。

おぼろ昆布の薄さはわずか1mmにも満たない。均一の薄さを保ち、一枚の昆布からいかに多くの枚数を削り出せるかが職人の腕の見せどころです。

リズミカルに昆布を削る「シュッ、シュッ」という心地よい音色は、安定して質の良いおぼろ昆布を生み出している熟練の技の証です。

古くから日本海の貿易拠点として栄えた敦賀。かつて都があった畿内(京都近郊)に近いという地理的特徴から、海運上で重要な役割を果たしてきました。

昆布は北方からの主な交易品の一つで、中世以降には、蝦夷・松前(北海道)から敦賀に運ばれたと考えられています。

物流の大動脈として日本海回りの北前船が行き交うようになった江戸後期(18世紀頃)には、寄港地である敦賀で昆布の加工技術が盛んになり、主要産業として発展しました。

敦賀が昆布の加工地として名を馳せると、優れた技術を持つ各地の昆布職人が敦賀に集まり、腕を競うようになりました。削り方や道具の使い方にも工夫が重ねられ、おぼろ昆布独特の繊細な手技は磨き上げられていったのです。

今も脈々と受け継がれているその技は、2025年3月に国の登録無形民俗文化財に登録。

地域的特色のある技術として注目されるとともに、文化的にも高く評価されています。